|

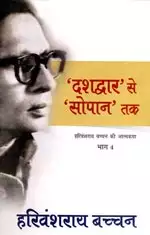

जीवनी/आत्मकथा >> दशद्वार से सोपान तक दशद्वार से सोपान तकहरिवंशराय बच्चन

|

151 पाठक हैं |

|||||||

प्रस्तुत है एक सशक्त महागाथा जो उनके जीवन और कविता की अन्तर्धारा का वृत्तान्त ही नही करती बल्कि छायावादी युग के बाद के साहित्यिक परिदृश्य का विवेचन भी प्रस्तुत करती है...

Dashdwar Se Sopan Tak

प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश

प्रख्यात हिन्दी कवि हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा का पहला खंड क्या भूलूं क्या याद करूँ, जब 1969 में प्रकाशित हुआ तब हिन्दी साहित्य में मानो हलचल सी मच गई। यह हलचल 1635 में प्रकाशित मधुशाला से किसी भी प्रकार कम नहीं थी। समकालीन अनेक लेखकों ने इसे हिन्दी के इतिहास की ऐसी पहली घटना बताया जब अपने बारे में इतनी बेबाकी से सब कुछ कह देने के विकास और समूचे काल तथा क्षेत्र को भी उन्होंने अत्यन्त जीवन्त रूप में उभरकर प्रस्तुत किया। इसके बाद आत्मकथा के आगामी खंडों की बेताबी से प्रतीक्षा की जाने लगी और उन सभी का जोरदार स्वागत होता रहा सभी के अनेक संस्मरण हुए और हो रहे हैं। प्रथम खंड ‘क्या भूलूँ क्या याद करूँ’ के बाद ‘नीड़ का निर्माण फिर’ ‘बसेरे से दूर’ और ‘ ‘‘दशद्वार’’ से ‘‘सोपान’’ तक’ लगभग पंद्रह वर्षों में इसके चार खंड प्रकाशित हुए। इस आत्मकथा के माध्यम से कवि ने गद्य-लेखन में भी नये मानदंड स्थापित किये। बच्चन की यह कृति आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है और इसकी गणना कालजयी रचनाओं में की जाती है।

अपने पाठकों से

‘‘यह ‘दशद्वार’ क्या है ?’’

‘‘यह ‘सोपान’ क्या है ?’’

तो शीर्षक ने आपकी जिज्ञासा जगाई।

शाब्दिक अर्थ तो सभी जानते होंगे-‘दशद्वार’-जिसमें दस दरवाज़े हों; ‘सोपान’-सीढ़ी।

पर इनके ऊपर दोनों ओर लगे उलटे-सीधे कामाओं ने आभास दिया होगा। कि इनसे मैं किसी विशिष्ट अर्थ की ओर संकेत कर रहा हूँ।

निश्चय।

‘दशद्वार’ और ‘सोपान’ मेरे द्वारा दिए गए दो घरों के नाम हैं।

इलाहाबाद में क्लाइव रोड पर मैं जिस किराए के मकान में रहता था उसे मैंने ‘दशद्वार’ नाम दिया था। शायद आप यह भी जानना चाहें, क्यों ? मकान बहुत रोशन और हवादार था। उसमें रहते हुए एक दिन अचानक मेरा ध्यान इस ओर गया कि उसके हर कमरे में दरवाज़ों, खिड़कियों रोशनदानों को मिलाकर दस-दस खुली जगह हैं जिनसे रोशनी और हवा आती है। क्या मकान बनवाने वाले ने जानबूझकर ऐसी व्यवस्था कराई है ? बहुत संभव है। ब्रजमोहन व्यास साहित्यिक सुरुचि के संस्कारवान नागरिक हैं। क्या कमरे बनवाते हुए कबीर के इस दोहे को वे घर में भी मूर्तिवान देखना चाहते थे ?

‘‘यह ‘सोपान’ क्या है ?’’

तो शीर्षक ने आपकी जिज्ञासा जगाई।

शाब्दिक अर्थ तो सभी जानते होंगे-‘दशद्वार’-जिसमें दस दरवाज़े हों; ‘सोपान’-सीढ़ी।

पर इनके ऊपर दोनों ओर लगे उलटे-सीधे कामाओं ने आभास दिया होगा। कि इनसे मैं किसी विशिष्ट अर्थ की ओर संकेत कर रहा हूँ।

निश्चय।

‘दशद्वार’ और ‘सोपान’ मेरे द्वारा दिए गए दो घरों के नाम हैं।

इलाहाबाद में क्लाइव रोड पर मैं जिस किराए के मकान में रहता था उसे मैंने ‘दशद्वार’ नाम दिया था। शायद आप यह भी जानना चाहें, क्यों ? मकान बहुत रोशन और हवादार था। उसमें रहते हुए एक दिन अचानक मेरा ध्यान इस ओर गया कि उसके हर कमरे में दरवाज़ों, खिड़कियों रोशनदानों को मिलाकर दस-दस खुली जगह हैं जिनसे रोशनी और हवा आती है। क्या मकान बनवाने वाले ने जानबूझकर ऐसी व्यवस्था कराई है ? बहुत संभव है। ब्रजमोहन व्यास साहित्यिक सुरुचि के संस्कारवान नागरिक हैं। क्या कमरे बनवाते हुए कबीर के इस दोहे को वे घर में भी मूर्तिवान देखना चाहते थे ?

दस द्वारे का पींजरा, तामें पंछी पौन,

रहबे को आचरज है, जाय तो अचरज कौन।

रहबे को आचरज है, जाय तो अचरज कौन।

मौत हमें प्रायः अचरज में डाल देती है। कबीर कहते हैं, अचरज करने की चीज ज़िन्दगी है। शरीर पिंजर दस दरवाज़ों का है-गीता और श्वेताश्वर उपनिषद के ‘नवद्वारपुरे’ को उन्होंने ‘दस द्वारे’ का बना दिया है, संभवतः अनुप्राप्त मोह से अथवा नाभिकुंड या ब्रह्मरंध्र को दसवाँ खुला स्थान मान कर; वैसे दोनों को खुला स्थान मानकर कठोपनिषद की कल्पना ‘पुरमेकादशद्वारम्’ की भी है। उसमें प्राण-रूप पवन-पंछी रहता है। रहता है, यह आश्चर्य है, निकल जाना स्वाभाविक है।

एक दिन व्यास जी से कहीं मिलने पर मैंने अपनी सूझ उन्हें बताई।

बोले, ‘खूब पकड़ा।’

मैंने कहा, ‘‘क्या आपने कभी कल्पना की थी कि इस दशद्वार पिंजर में एक दिन कोई गीत विहंग सचमुच आकर बसेरा लेगा ?’’ घर को, आप मानेंगे, मैंने ‘दशद्वार’ नाम सटीक दिया था। प्रसंगवश बता दूं कि व्यास जी ने, अपनी पत्नी ललिता के नाम पर, इसको पहले ‘ललिताश्रम’ नाम दिया था।

और ‘सोपान’ ?

सातवें दशक में जब नई दिल्ली का विस्तार हो रहा था उस समय एक सहकारी समिति लेखकों और पत्रकारों की बनी और उसने एक कॉलोनी अपने नाम कराई, जिसे बाद को ‘गुलमोहर पार्क’ कहा गया। इस समिति का सदस्य होने के नाते एक प्लाट हमें भी मिला।

बरसों यह प्लाट खाली पड़ा रहा।

जब बेटों ने उस पर मकान बनवाया तो मुझसे कहा, इसका नामकरण करिए। मेरे दिए हुए नाम उन्हें पसंद आते हैं और वे उन्हें मान देते हैं। उनके बेटों-बेटियों के नाम मेरे दिए हुए हैं। बंबई के घर का नाम प्रतीक्षा मेरा ही दिया हुआ है। बंबई में ही तो दूसरा मकान रूप ले रहा है उसको मैं ‘मनसा’ कहना चाहूंगा-अपने वंश के एक महनीय पुरखा के नाम पर।

गुलमोहर पार्क के मकान को मैंने ‘सोपान’ नाम दिया है। यह तिमंज़िला है। और तीनों मंज़िलों को एक लम्बी सीढ़ी जोड़ती है जो नीचे से ऊपर तक एक साथ देखी जा सकती है। घर में प्रवेश करने पर यह सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करती है।

‘सोपान’ शब्द मेरी साहित्यिक कृतियों से भी जुड़ा है। अपनी सर्वश्रेष्ठ कविताओं का जो पहला संकलन मैंने प्रकाशित कराया था उसे मैंने ‘सोपान’ कहा था। दस बरस बाद जब उसमें इस अवधि की और उसी कोटि की कविताएँ जोड़ी गईं तो मैंने उसका नाम ‘अभिनव सोपान’ रखा।

कल्पना यह थी कि जैसे इन कविताओं में मेरे कवि की उठान का क्रम सीढ़ी-दर-सीढ़ी संग्रह-दर-संग्रह प्रस्तुत किया जा रहा है, मकान को ‘सोपान’ नाम देकर मानो मैं यह कामना करता हूँ कि उसमें बसनेवाला बच्चन-परिवार क्रम-क्रम से अभ्युदय-अभ्युत्थान की ओर अग्रसर हो। पीढ़ी-दर-पीढ़ी की साधना आवश्यक होगी।

नामकरण की सटीकता तो भविष्य ही सिद्ध कर सकेगा।

इस नाम से एक और सूक्ष्म संकेत मैं कर रहा हूं, विशेषकर अपने लिए, जिसे कल्पनाप्रवण लोग समझेंगे-‘जनु सुरपुर सोपान सुहाई’।

दिल्ली के बुलावे पर ‘दशद्वार’ से मैं फरवरी 1956 में निकला।

दस बरस विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषाधिकारी के पद पर रहा, छः वर्ष राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में, दो वर्ष बंबई में बड़े बेटे अभिताभ और छोटे बेटे अजिताभ के साथ, चार वर्ष फिर दिल्ली में, चार वर्ष फिर बंबई में अमिताभ के साथ रहा।

और एक बार फिर दिल्ली के बुलावे पर ही फरवरी 1983 में मैंने ‘सोपान’ के अभिनव भवन में प्रवेश किया।

इन सत्ताईस वर्षों में कितना पानी मेरी सुधियों की सरिता में बह चुका है।

निश्चय ही, उसके चेतन और अवचेतन तटों पर अपने बहुविधि प्रवाह की कितनी-कितनी निशानियाँ छोड़ते हुए-कहीं चटक, कहीं फीकी कहीं चमकीली, कहीं धुंधली कहीं साफ-सुथरी कहीं धूमिल।

बेटों, बहुओं पोते-पोतियों के अपने भरे-पुरे परिवार से दूर-बहुत दूर अकेले, एकांत में सोपान के एक कक्ष में बैठे हुए अक्सर बीते दिनों की ये निशानयाँ बहती-तिरती मेरे दिमाग में आ उभरी हैं और मैं उनके सहारे कल्पना की उस यात्रा पर निकल पड़ा हूँ जो अभी कुछ ही समय पहले कितनी स्थूल, कितनी वास्तविक, कितनी सत्य थी।

प्रस्तुत पुस्तक इसी काल्पनिक यात्रा को शब्द-सचित्र और अर्थ जीवंत करने का मेरा प्रयास है।

इस यात्रा में आप मेरे सहयात्री होकर चलना चाहेंगे ?

आपको आमंत्रण है।

कभी बताएँगे कि मेरे साथ सफ़र करना आपको कैसे लगा ?

‘सोपान’

बी-8, गुलमोहर पार्क

नई दिल्ली-49

एक दिन व्यास जी से कहीं मिलने पर मैंने अपनी सूझ उन्हें बताई।

बोले, ‘खूब पकड़ा।’

मैंने कहा, ‘‘क्या आपने कभी कल्पना की थी कि इस दशद्वार पिंजर में एक दिन कोई गीत विहंग सचमुच आकर बसेरा लेगा ?’’ घर को, आप मानेंगे, मैंने ‘दशद्वार’ नाम सटीक दिया था। प्रसंगवश बता दूं कि व्यास जी ने, अपनी पत्नी ललिता के नाम पर, इसको पहले ‘ललिताश्रम’ नाम दिया था।

और ‘सोपान’ ?

सातवें दशक में जब नई दिल्ली का विस्तार हो रहा था उस समय एक सहकारी समिति लेखकों और पत्रकारों की बनी और उसने एक कॉलोनी अपने नाम कराई, जिसे बाद को ‘गुलमोहर पार्क’ कहा गया। इस समिति का सदस्य होने के नाते एक प्लाट हमें भी मिला।

बरसों यह प्लाट खाली पड़ा रहा।

जब बेटों ने उस पर मकान बनवाया तो मुझसे कहा, इसका नामकरण करिए। मेरे दिए हुए नाम उन्हें पसंद आते हैं और वे उन्हें मान देते हैं। उनके बेटों-बेटियों के नाम मेरे दिए हुए हैं। बंबई के घर का नाम प्रतीक्षा मेरा ही दिया हुआ है। बंबई में ही तो दूसरा मकान रूप ले रहा है उसको मैं ‘मनसा’ कहना चाहूंगा-अपने वंश के एक महनीय पुरखा के नाम पर।

गुलमोहर पार्क के मकान को मैंने ‘सोपान’ नाम दिया है। यह तिमंज़िला है। और तीनों मंज़िलों को एक लम्बी सीढ़ी जोड़ती है जो नीचे से ऊपर तक एक साथ देखी जा सकती है। घर में प्रवेश करने पर यह सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करती है।

‘सोपान’ शब्द मेरी साहित्यिक कृतियों से भी जुड़ा है। अपनी सर्वश्रेष्ठ कविताओं का जो पहला संकलन मैंने प्रकाशित कराया था उसे मैंने ‘सोपान’ कहा था। दस बरस बाद जब उसमें इस अवधि की और उसी कोटि की कविताएँ जोड़ी गईं तो मैंने उसका नाम ‘अभिनव सोपान’ रखा।

कल्पना यह थी कि जैसे इन कविताओं में मेरे कवि की उठान का क्रम सीढ़ी-दर-सीढ़ी संग्रह-दर-संग्रह प्रस्तुत किया जा रहा है, मकान को ‘सोपान’ नाम देकर मानो मैं यह कामना करता हूँ कि उसमें बसनेवाला बच्चन-परिवार क्रम-क्रम से अभ्युदय-अभ्युत्थान की ओर अग्रसर हो। पीढ़ी-दर-पीढ़ी की साधना आवश्यक होगी।

नामकरण की सटीकता तो भविष्य ही सिद्ध कर सकेगा।

इस नाम से एक और सूक्ष्म संकेत मैं कर रहा हूं, विशेषकर अपने लिए, जिसे कल्पनाप्रवण लोग समझेंगे-‘जनु सुरपुर सोपान सुहाई’।

दिल्ली के बुलावे पर ‘दशद्वार’ से मैं फरवरी 1956 में निकला।

दस बरस विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषाधिकारी के पद पर रहा, छः वर्ष राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में, दो वर्ष बंबई में बड़े बेटे अभिताभ और छोटे बेटे अजिताभ के साथ, चार वर्ष फिर दिल्ली में, चार वर्ष फिर बंबई में अमिताभ के साथ रहा।

और एक बार फिर दिल्ली के बुलावे पर ही फरवरी 1983 में मैंने ‘सोपान’ के अभिनव भवन में प्रवेश किया।

इन सत्ताईस वर्षों में कितना पानी मेरी सुधियों की सरिता में बह चुका है।

निश्चय ही, उसके चेतन और अवचेतन तटों पर अपने बहुविधि प्रवाह की कितनी-कितनी निशानियाँ छोड़ते हुए-कहीं चटक, कहीं फीकी कहीं चमकीली, कहीं धुंधली कहीं साफ-सुथरी कहीं धूमिल।

बेटों, बहुओं पोते-पोतियों के अपने भरे-पुरे परिवार से दूर-बहुत दूर अकेले, एकांत में सोपान के एक कक्ष में बैठे हुए अक्सर बीते दिनों की ये निशानयाँ बहती-तिरती मेरे दिमाग में आ उभरी हैं और मैं उनके सहारे कल्पना की उस यात्रा पर निकल पड़ा हूँ जो अभी कुछ ही समय पहले कितनी स्थूल, कितनी वास्तविक, कितनी सत्य थी।

प्रस्तुत पुस्तक इसी काल्पनिक यात्रा को शब्द-सचित्र और अर्थ जीवंत करने का मेरा प्रयास है।

इस यात्रा में आप मेरे सहयात्री होकर चलना चाहेंगे ?

आपको आमंत्रण है।

कभी बताएँगे कि मेरे साथ सफ़र करना आपको कैसे लगा ?

‘सोपान’

बी-8, गुलमोहर पार्क

नई दिल्ली-49

पहला पड़ाव

1956-1971

‘‘Of all that is written, I love what a person hath written with his blood. And thou will find that blood is spirit.

It is no easy task to understand unfamiliar blood; I hate the reading idlers.

It is no easy task to understand unfamiliar blood; I hate the reading idlers.

-Nietzsche

(Thus Spoke Zarathustra)

(Thus Spoke Zarathustra)

‘‘जितना कुछ भी लिखा जाता है उसमें से मैं उसी की कद्र करता हूं जो किसी ने अपने रक्त से लिखा है। रक्त से लिखो, और तुम देखोगे कि तुम्हारे रक्त में तुम्हारी आत्मा बोलती है।

किसी नव-प्रस्तुत आत्मा को समझना आसान काम तो नहीं है। सिर्फ वक्त काटने के लिए किताबें पढ़नेवालों से मुझे घृणा है।’’

किसी नव-प्रस्तुत आत्मा को समझना आसान काम तो नहीं है। सिर्फ वक्त काटने के लिए किताबें पढ़नेवालों से मुझे घृणा है।’’

-नीत्शे

(दस स्पोक ज़राथुस्ट्रा)

(दस स्पोक ज़राथुस्ट्रा)

दिल्ली से बुलावे की मैं उसी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा था जैसे विद्यार्थी परीक्षा देकर परिणाम की प्रतीक्षा करता है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जिन रूपों में मेरी उपेक्षा की थी उसमें सबसे ओछा शायद यह था कि केम्ब्रिज से लौटने के बाद मेरी वेतन-वृद्धि प्रायः न कुछ के बराबर की गई थी, मुझे यह मर्मांतक अनुभूति कराने को कि बेटा, तुमने बहुत बड़ा खर्च उठाया, बड़ी मेहनत की तुम्हारे परिवार ने शारीरिक कष्टों और मानसिक तनावों के दिन बिताए, पर आर्थिक दृष्टि से तुम्हारा मूल्य कानी कौड़ी भी नहीं बढ़ा।

और यह नपुंसक संतोष होता अगर मैं आदर्शवाद की दुहाई देकर अपनी पीठ ठोंकता कि मेरी योग्यता तो बढ़ी।

मेरे विद्वेषी निम्न स्तर पर उतर पड़े थे। और मैं उन्हीं के स्तर पर उतरकर उनको चुनौती देना चाहता था।

इसलिए जब आकाशवाणी ने विश्वविद्यालय से ड्योढ़ा वेतन देकर मुझे इलाहाबाद केन्द्र पर प्रोड्यूसर का पद सँभालने को बुलाया तो मैंने उसे फौरन स्वीकार कर लिया।

तुम जानो कि आर्थिक दृष्टि से भी मेरा मूल्य बढ़ा है। मैं क्यों मान बैठूँ कि शिक्षक का पेशा ही आदर्श पेशा है; पिताजी जीवन भर पछताते रहे कि वे शिक्षक न बन सके और इसका परिष्कार उन्होंने इसी रूप में देखा कि वे अपने एक बेटे को तो कम से कम शिक्षक बना छोड़ें।’

अगर कोई आदर्श पेशा अपनाने की बात थी तो मेरा मन कोई दूसरा अपना चुका था, जिसे पेशा कहना भी उसकी अवमानना होती, और जिससे वह इतना आबद्ध एकस्थ, एकात्म हो चुका था कि उसे किसी प्रकार के कार्य अथवा क्रिया-कलाप से विकृत-विदूषित नहीं किया जा सकता था।

आप उसे जानते हैं।

जिन्होंने जीवन-मूल्यों को अर्थाधारित कर रखा है-और वे जमाने की हवा के साथ हैं-उन्हें इससे भी ईर्ष्या तो हुई, होगी, जलन का अनुभव तो हुआ होगा; पर छाती में कुछ ठंड से उसका शमन भी हो गया होगा कि मैं उनके रास्ते से हट गया, क्योंकि मैं भविष्य में भी तो उनके लिए अवरोध सिद्ध हो सकता था।

इलाहाबाद युनिवर्सिटी छोड़कर मेरा संतोष केवल आधा था।

मैं तो इलाहाबाद नगर छोड़ना चाहता था जहाँ मेरी अनुपस्थिति में मेरे परिवार को निंदिंत-लांछित किया गया था उसपर मनगढ़त कलंक लगाए गए थे, उसे व्यंग्य उपहास और अपमान का पात्र समझा गया था और उसने एक अशांत और भयाक्रांत स्थिति में रहकर अपने दिन और रातें काटी थीं।

अपनी किशोरावस्था में भी मैं उसकी अंगुश्तनुमाई का शिकार बना था, पर तब लोगों की ज़बानें इतनी नहीं खुली थीं और मैं था क्या कि मुझे कुत्सित चर्चा का भी विषय बनाया जाता। जो जाने-पहचाने हैं, जिन्होंने किसी क्षेत्र में प्रमुखता पा ली है, जिन्होंने कहीं कोई ऊँचाई छुई है, उन्हीं को गिराने में समाज की विकृत प्रवृत्तियाँ अपने श्रम की सार्थकता देखती हैं।

चढ़ती जवानी में, संभवतः सामयिक सुधारवादी आंदोलनों से प्रभावित होकर खानपान छुआ-छूत संबंधी अपने उदार विचारों को जो व्यावहारिक रूप मैंने दिया था उससे चिढ़कर, नाराज होकर मेरे खानदानी चाचा लोगों ने भी मुझे और मेरे परिवार को जाति बहिष्कृत कर दिया था; साथ खान-पान, शादी ब्याह में शिरकत बंद कर ही दी गई थी। मेरी पहली पत्नी श्यामा की लाश को काँधा देने को भी न आकर उन्होंने अपने बाईकाट को ऐसा कटु रूप दिया था जो मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को सालों सालता रहा।

फिर भी जब जाति-धर्म-प्रांत-भाषा सब से बाहर जाकर मैंने दूसरी शादी की तो उन्हें, यानी अपने नज़दीकी रिश्तेदार को याद किया। सम्मलित उन्हें कहाँ होना था। ‘ऐट होम’ में उन्होंने अपने घर के बच्चे भेज दिए थे जिससे वे मुझसे संबद्ध होने के दायित्व से बचे रहें, और छोटे बच्चे लौटकर उन्हें समाचार दें कि जो नई बहुरिया मैं लाया हूँ वह कैसी है और ‘ऐट होम’ में कौन-कौन शामिल हुए।

शुक्रिया, कि मेरे बारे में कुछ कौतूहल उनमें अब भी शेष था।

मेरी एक खानदानी चाची को मुझसे बड़ा स्नेह था। परिवार के किसी मौके पर उन्होंने मुझे निमंत्रित कर लिया। मैं तेजी को लेकर गया। शायद पुराना विरोध धीरे-धीरे कम हो रहा है।

पर चाची भी संस्कारों से जकड़ी थीं; बिरादरी से भयभीत भी होंगी।

सबको सुनाकर उन्होंने कह दिया, ‘ई लोग पंगत में न खइहैं’। मैं उसका मतलब समझ गया। हम दोनों को अलग बैठालकर खिलाया गया।

तेजी को मैंने बताया तो उन्होंने बहुत अपमानित अनुभव किया। तुम मुझे लेकर गए ही क्यों ?

पंजाब की एक सुन्दरी कन्या से मेरे अप्रत्याशित, अचानक ब्याह पर ही क्या क्या नहीं कहा गया। क्या-क्या फबतियां नहीं कसी गईं। लोगों में शर्तें लगी थीं कि साल भर में यह संबंध टूट न जाय तो...(हमारी 43वीं विवाह-जयंती पर उनकी छातियों पर-अगर वे भगवान की कृपा से जीवन भोग रहे होंगे तो कैसे-कैसे साँप लोटे होंगे)। याद है, ऐसा बहुत कुछ कहा ही नहीं गया, लिखा भी गया, छापे में भी आया। एक समय मैंने तैश में आकर ऐसे लिखनेवालों पर मुकदमा करने की बात सोची थी, लेकिन एक अनुभवी वकील ने मुझे सलाह दी, ऐसी बातें केवल उपेक्षा से मर जाती हैं, क्यों उनसे टक्कर लेकर उनको महत्त्व दिया जाए-वे ठीक ही थे।

उनकी ज़बानें और कलमें तेजी और मुझपर ही नहीं, चलीं, नवजात शिशु अभिताभ पर भी चलीं। एक दोहा प्रचलित किया गया, शायद कहीं छपा भी :

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जिन रूपों में मेरी उपेक्षा की थी उसमें सबसे ओछा शायद यह था कि केम्ब्रिज से लौटने के बाद मेरी वेतन-वृद्धि प्रायः न कुछ के बराबर की गई थी, मुझे यह मर्मांतक अनुभूति कराने को कि बेटा, तुमने बहुत बड़ा खर्च उठाया, बड़ी मेहनत की तुम्हारे परिवार ने शारीरिक कष्टों और मानसिक तनावों के दिन बिताए, पर आर्थिक दृष्टि से तुम्हारा मूल्य कानी कौड़ी भी नहीं बढ़ा।

और यह नपुंसक संतोष होता अगर मैं आदर्शवाद की दुहाई देकर अपनी पीठ ठोंकता कि मेरी योग्यता तो बढ़ी।

मेरे विद्वेषी निम्न स्तर पर उतर पड़े थे। और मैं उन्हीं के स्तर पर उतरकर उनको चुनौती देना चाहता था।

इसलिए जब आकाशवाणी ने विश्वविद्यालय से ड्योढ़ा वेतन देकर मुझे इलाहाबाद केन्द्र पर प्रोड्यूसर का पद सँभालने को बुलाया तो मैंने उसे फौरन स्वीकार कर लिया।

तुम जानो कि आर्थिक दृष्टि से भी मेरा मूल्य बढ़ा है। मैं क्यों मान बैठूँ कि शिक्षक का पेशा ही आदर्श पेशा है; पिताजी जीवन भर पछताते रहे कि वे शिक्षक न बन सके और इसका परिष्कार उन्होंने इसी रूप में देखा कि वे अपने एक बेटे को तो कम से कम शिक्षक बना छोड़ें।’

अगर कोई आदर्श पेशा अपनाने की बात थी तो मेरा मन कोई दूसरा अपना चुका था, जिसे पेशा कहना भी उसकी अवमानना होती, और जिससे वह इतना आबद्ध एकस्थ, एकात्म हो चुका था कि उसे किसी प्रकार के कार्य अथवा क्रिया-कलाप से विकृत-विदूषित नहीं किया जा सकता था।

आप उसे जानते हैं।

जिन्होंने जीवन-मूल्यों को अर्थाधारित कर रखा है-और वे जमाने की हवा के साथ हैं-उन्हें इससे भी ईर्ष्या तो हुई, होगी, जलन का अनुभव तो हुआ होगा; पर छाती में कुछ ठंड से उसका शमन भी हो गया होगा कि मैं उनके रास्ते से हट गया, क्योंकि मैं भविष्य में भी तो उनके लिए अवरोध सिद्ध हो सकता था।

इलाहाबाद युनिवर्सिटी छोड़कर मेरा संतोष केवल आधा था।

मैं तो इलाहाबाद नगर छोड़ना चाहता था जहाँ मेरी अनुपस्थिति में मेरे परिवार को निंदिंत-लांछित किया गया था उसपर मनगढ़त कलंक लगाए गए थे, उसे व्यंग्य उपहास और अपमान का पात्र समझा गया था और उसने एक अशांत और भयाक्रांत स्थिति में रहकर अपने दिन और रातें काटी थीं।

अपनी किशोरावस्था में भी मैं उसकी अंगुश्तनुमाई का शिकार बना था, पर तब लोगों की ज़बानें इतनी नहीं खुली थीं और मैं था क्या कि मुझे कुत्सित चर्चा का भी विषय बनाया जाता। जो जाने-पहचाने हैं, जिन्होंने किसी क्षेत्र में प्रमुखता पा ली है, जिन्होंने कहीं कोई ऊँचाई छुई है, उन्हीं को गिराने में समाज की विकृत प्रवृत्तियाँ अपने श्रम की सार्थकता देखती हैं।

चढ़ती जवानी में, संभवतः सामयिक सुधारवादी आंदोलनों से प्रभावित होकर खानपान छुआ-छूत संबंधी अपने उदार विचारों को जो व्यावहारिक रूप मैंने दिया था उससे चिढ़कर, नाराज होकर मेरे खानदानी चाचा लोगों ने भी मुझे और मेरे परिवार को जाति बहिष्कृत कर दिया था; साथ खान-पान, शादी ब्याह में शिरकत बंद कर ही दी गई थी। मेरी पहली पत्नी श्यामा की लाश को काँधा देने को भी न आकर उन्होंने अपने बाईकाट को ऐसा कटु रूप दिया था जो मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को सालों सालता रहा।

फिर भी जब जाति-धर्म-प्रांत-भाषा सब से बाहर जाकर मैंने दूसरी शादी की तो उन्हें, यानी अपने नज़दीकी रिश्तेदार को याद किया। सम्मलित उन्हें कहाँ होना था। ‘ऐट होम’ में उन्होंने अपने घर के बच्चे भेज दिए थे जिससे वे मुझसे संबद्ध होने के दायित्व से बचे रहें, और छोटे बच्चे लौटकर उन्हें समाचार दें कि जो नई बहुरिया मैं लाया हूँ वह कैसी है और ‘ऐट होम’ में कौन-कौन शामिल हुए।

शुक्रिया, कि मेरे बारे में कुछ कौतूहल उनमें अब भी शेष था।

मेरी एक खानदानी चाची को मुझसे बड़ा स्नेह था। परिवार के किसी मौके पर उन्होंने मुझे निमंत्रित कर लिया। मैं तेजी को लेकर गया। शायद पुराना विरोध धीरे-धीरे कम हो रहा है।

पर चाची भी संस्कारों से जकड़ी थीं; बिरादरी से भयभीत भी होंगी।

सबको सुनाकर उन्होंने कह दिया, ‘ई लोग पंगत में न खइहैं’। मैं उसका मतलब समझ गया। हम दोनों को अलग बैठालकर खिलाया गया।

तेजी को मैंने बताया तो उन्होंने बहुत अपमानित अनुभव किया। तुम मुझे लेकर गए ही क्यों ?

पंजाब की एक सुन्दरी कन्या से मेरे अप्रत्याशित, अचानक ब्याह पर ही क्या क्या नहीं कहा गया। क्या-क्या फबतियां नहीं कसी गईं। लोगों में शर्तें लगी थीं कि साल भर में यह संबंध टूट न जाय तो...(हमारी 43वीं विवाह-जयंती पर उनकी छातियों पर-अगर वे भगवान की कृपा से जीवन भोग रहे होंगे तो कैसे-कैसे साँप लोटे होंगे)। याद है, ऐसा बहुत कुछ कहा ही नहीं गया, लिखा भी गया, छापे में भी आया। एक समय मैंने तैश में आकर ऐसे लिखनेवालों पर मुकदमा करने की बात सोची थी, लेकिन एक अनुभवी वकील ने मुझे सलाह दी, ऐसी बातें केवल उपेक्षा से मर जाती हैं, क्यों उनसे टक्कर लेकर उनको महत्त्व दिया जाए-वे ठीक ही थे।

उनकी ज़बानें और कलमें तेजी और मुझपर ही नहीं, चलीं, नवजात शिशु अभिताभ पर भी चलीं। एक दोहा प्रचलित किया गया, शायद कहीं छपा भी :

‘बच्चन के बच्चा हुआ नाम हो बच्चू सूर,

माँ और बाप से नाम की छाप रहे भरपूर।’

माँ और बाप से नाम की छाप रहे भरपूर।’

लिखनेवाले ने तेजी के खानदान की ओर भी संकेत किया था-वे ‘सूरी’ सिक्खों के परिवार की थीं। सूर से सूर-पूर्वी उत्तर प्रदेश में बच्चू सूर नामक एक अंधे कवि हो गए हैं। सुनकर तेजी के कुद्ध तेवर की याद मुझे अब भी है।

मुझे लिखते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस दोहे को प्रचलित करने वाले एक स्वनामधन्य साहित्य पुरोधा थे-अभी मौजूद हैं। पता नहीं अपने तीक्ष्ण-व्यंग्य के अबोध शिकार को आज अमिताभ बच्चन के रूप में सूर नहीं सूर्य सा चमकते देखकर अगर उनमें हया होगी तो किस घुप्प अँधेरी गुहा में उलूक-शरण लेने की सोच रहे होंगे।

मेरा विदेश जाना भी मेरे संबंधियों को पारिवारिक चलन की अवहेलना लगी थी।

और इलाहाबादी साहित्यकारों ने, जब मैं ‘मधुशाला’ लेकर काव्य-क्षेत्र में उतरा था मेरा किस तरह स्वागत किया था।

‘घूरन के लत्ता कनातन स् ब्योंत बांधे’ शीर्षक लेख ‘अभ्युदय’ में छपा था। बच्चन चला है खैयाम बनने।

और भी कितने लेख छपे थे।

और जो ज़बानें चलीं उनकी साक्ष्य कैसे दूँ। कान पक गए थे।

जो दमदार आवाज़ें मेरे पक्ष में उठ सकती थीं इसपर आंतरिक प्रसन्नता अनुभव करती मौन रहीं।

‘अच्छी पड़ रही है।’’

मेरे पक्ष में इलाहाबाद से स्वर नहीं उठा था-कलकत्ता से उठा था-‘विशाल भारत’ का-पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी का।

खैर, जैसे-जैसे समय बीत रहा था, मैं इन कटु आलोचनाओं-अपमानों को भूल रहा था, परन्तु जब मैं अपने घर परिवार से दूर सात-समुंदर पार पड़ा था, उस समय उनके प्रति जो दुर्व्यहार इस नगर में किया गया, उसके बारे में जो मिथ्यावाद फैलाए गए, उससे सारी पुरानी बातें मुझे फिर याद आ गईं, पुराने घाव ताजे हो गए-मुझे इस नगर में नहीं रहना है। मुझसे बहुत बड़े लोग अपने जन्म नगरों को छोड़कर चले जाने को विवश हुए हैं।

और इसीलिए मैं मना रहा था कि कब मौक़ा लगे और कब मैं इस नगर को छोड़कर चला जाऊं। अपने प्रति किए गए अपमान को मनुष्य भले ही सह ले, पर अपने प्रिय जनों के प्रति किए गए तिरस्कार को भूलना उसके लिए बहुत कठिन होता है।

ऐसा मौक़ा तीन महीने तक न आया, और मैं इलाहाबाद रेडियो स्टेशन पर हिंदी प्रोड्यूसर की हैसियत से काम करता रहा। स्टेशन डायरेक्टर बाबू गोपाल दास थे, स्वभाव से गंभीर पर यदा-कदा अपनी व्यंग्य विनोदी वृत्ति का भी संयत संकेत देते हुए; साहित्यकारों के प्रति उनके मन में बड़ा सम्मान था; जब कभी पंत जी या मैं उनके कमरे में जाते वे अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते। साथ ही औरों की योग्यता क्षमता आंकने में उनकी आँखें अचूक थीं। अच्छा गद्य लिखते थे, उनके कई लेख ‘धर्मयुग’ में छपे थे, रोचक और सुपाठ्य थे। संस्मरणात्मक गद्य की उनकी एकाधिक पुस्तकें प्रकाशित भी हुई थीं।

प्रोड्यूसरी की अवधि के केवल जो अवसरों की मुझे याद है-एक था दिल्ली में आयोजित प्रोड्यूसरों का एक सेमिनार जिसकी चर्चा मैं पहले कभी कर चुका हूं।

दूसरा था महोबे का एक वार्षिक मेला, जिसकी रेडियो-रिपोर्ट तैयार करने को मेरे साथ तीन-चार सहयोगियों की एक टीम भेजी गई थी। महोबा सामंती युग में अपने अकड़बाज़, धाकड़ लडै़तों के लिए मशहूर था जिनके सिर मौर थे आल्हा-उदल अश्वनीकुमारों से-जो आज भी समस्त उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वीरता और शौर्य के प्रतीक माने जाते हैं और जिनकी कीर्ति गाथा आल्ह-खंड के लोग महाकाव्य के रूप में गाँव-गाँव में गाई-सुनी जाती है, शायद तुलसी के रामचरितमानस से अधिक। पुरा-प्रख्यात ‘अश्वत्थामा बलि र्व्यासो...सप्तेते चिरजीविनः’ में लोक विश्वास ने आल्हा-ऊदल को भी जोड़ दिया है। बुन्देलखण्ड में किंवदंती है कि आल्हा-ऊदल अब भी ज़िन्दा हैं और हर आधी रात को अपनी उपास्या मैहर की देवी का दर्शन-पूजन करने आते हैं-प्रसंगवश बता दूं कि मैहर की देवी भारत विख्यात संगीतज्ञ और विशिष्ट सरोदवादक अलाउद्दीन खां की भी उपास्या थीं। और भी न जाने कितने बल-वैभव के किस्से लोक कल्पना ने गढ़-गढ़कर आल्हा-ऊदल के साथ जोड़ दिए हैं कि वे लोहे के मुग्दर भांजा करते थे, सोने की गुल्ली और चाँदी के डंडे से गुल्ली-डंडा खेला करते थे, जिन्हें एक दिन किसी बात पर ताव में आकर उन्होंने एक तालाब में फेंक दिया था क्या आप मानेंगे कि उनकी खोज में लोग अब भी यदा-कदा तालाब में डुबकियां लेते हैं ?

उस मेले में भी कई जगह आल्हा गाया जा रहा था जिसकी रेकार्डिंग हमने की थी-जैसे अल्हैतों में प्रतियोगिता हो रही हो कि कौन अपने पास अधिक से अधिक भीड़ आकर्षित कर सकता है।

महोबा बाँदा होकर जाते हैं। लौटते समय मैं एक रात के लिए बाँदा रुक गया था जहाँ जगदीश राजन ने अपने पिता बाबू गया प्रसाद की देख-रेख में अपनी नई-नई वकालत शुरू की थी। चिर-विधुर वृद्ध गया प्रसाद की अब एक मात्र लालसा अपने पुत्र को विवाहित देखने की थी। उनका दर्शन मेरे लिए देवता के दर्शन के समान होता था। मेरे स्व. पिता के इने गिने अभिन्न मित्रों में वे थे। मेरे छोटे भाई शालिग्राम की असामयिक मृत्यु पर जब राजन ने अपने स्नेह, समादर, समर्पण से मुझे अपना बड़ा भाई माना तब बाबू गया प्रसाद ने भी मुझे बड़े बटे का स्थान दिया।

केम्ब्रिज से सफलता प्राप्त कर लौटने पर सबसे पहले मैं उनके पाँव छूने बाँदा गया था। मेरे पिता जीवित होते तो उस अवसर पर क्या उनसे अधिक प्रसन्न होते ? राजन जी शादी के लिए कई जगहों से प्रस्ताव आ रहे थे। मैं पूछ बैठा, ‘‘कहाँ शादी करना चाहेंगे ? बोले जहाँ तुम कह दोगे।’ यह उनका क्षणिक आवेश अथवा औपचारिकता मात्र न थी। इस संबंध में जब अंतिम निर्णय का समय आया तब उन्होंने पूरा अधिकार मुझे सौंप दिया।

इलाहाबाद रेडियो-स्टेशन पर काम करते तीन महीने पूरे होने को थे, पर दिल्ली से कोई खबर न थी जिसकी मैं प्रति दिन प्रतीक्षा कर रहा था साल समाप्त होने को था, मुझे कुछ छुट्टी प्राप्त थी जो पुराने साल के भीतर ही ली जा सकती थी। बनारस और इंदौर में कवि सम्मेलन थे, जहाँ के लिए बड़े आग्रहपूर्ण निमंत्रण थे। मैं छुट्टी लेकर उनमें लेने के लिए निकल पड़ा।

मुझे लिखते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस दोहे को प्रचलित करने वाले एक स्वनामधन्य साहित्य पुरोधा थे-अभी मौजूद हैं। पता नहीं अपने तीक्ष्ण-व्यंग्य के अबोध शिकार को आज अमिताभ बच्चन के रूप में सूर नहीं सूर्य सा चमकते देखकर अगर उनमें हया होगी तो किस घुप्प अँधेरी गुहा में उलूक-शरण लेने की सोच रहे होंगे।

मेरा विदेश जाना भी मेरे संबंधियों को पारिवारिक चलन की अवहेलना लगी थी।

और इलाहाबादी साहित्यकारों ने, जब मैं ‘मधुशाला’ लेकर काव्य-क्षेत्र में उतरा था मेरा किस तरह स्वागत किया था।

‘घूरन के लत्ता कनातन स् ब्योंत बांधे’ शीर्षक लेख ‘अभ्युदय’ में छपा था। बच्चन चला है खैयाम बनने।

और भी कितने लेख छपे थे।

और जो ज़बानें चलीं उनकी साक्ष्य कैसे दूँ। कान पक गए थे।

जो दमदार आवाज़ें मेरे पक्ष में उठ सकती थीं इसपर आंतरिक प्रसन्नता अनुभव करती मौन रहीं।

‘अच्छी पड़ रही है।’’

मेरे पक्ष में इलाहाबाद से स्वर नहीं उठा था-कलकत्ता से उठा था-‘विशाल भारत’ का-पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी का।

खैर, जैसे-जैसे समय बीत रहा था, मैं इन कटु आलोचनाओं-अपमानों को भूल रहा था, परन्तु जब मैं अपने घर परिवार से दूर सात-समुंदर पार पड़ा था, उस समय उनके प्रति जो दुर्व्यहार इस नगर में किया गया, उसके बारे में जो मिथ्यावाद फैलाए गए, उससे सारी पुरानी बातें मुझे फिर याद आ गईं, पुराने घाव ताजे हो गए-मुझे इस नगर में नहीं रहना है। मुझसे बहुत बड़े लोग अपने जन्म नगरों को छोड़कर चले जाने को विवश हुए हैं।

और इसीलिए मैं मना रहा था कि कब मौक़ा लगे और कब मैं इस नगर को छोड़कर चला जाऊं। अपने प्रति किए गए अपमान को मनुष्य भले ही सह ले, पर अपने प्रिय जनों के प्रति किए गए तिरस्कार को भूलना उसके लिए बहुत कठिन होता है।

ऐसा मौक़ा तीन महीने तक न आया, और मैं इलाहाबाद रेडियो स्टेशन पर हिंदी प्रोड्यूसर की हैसियत से काम करता रहा। स्टेशन डायरेक्टर बाबू गोपाल दास थे, स्वभाव से गंभीर पर यदा-कदा अपनी व्यंग्य विनोदी वृत्ति का भी संयत संकेत देते हुए; साहित्यकारों के प्रति उनके मन में बड़ा सम्मान था; जब कभी पंत जी या मैं उनके कमरे में जाते वे अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते। साथ ही औरों की योग्यता क्षमता आंकने में उनकी आँखें अचूक थीं। अच्छा गद्य लिखते थे, उनके कई लेख ‘धर्मयुग’ में छपे थे, रोचक और सुपाठ्य थे। संस्मरणात्मक गद्य की उनकी एकाधिक पुस्तकें प्रकाशित भी हुई थीं।

प्रोड्यूसरी की अवधि के केवल जो अवसरों की मुझे याद है-एक था दिल्ली में आयोजित प्रोड्यूसरों का एक सेमिनार जिसकी चर्चा मैं पहले कभी कर चुका हूं।

दूसरा था महोबे का एक वार्षिक मेला, जिसकी रेडियो-रिपोर्ट तैयार करने को मेरे साथ तीन-चार सहयोगियों की एक टीम भेजी गई थी। महोबा सामंती युग में अपने अकड़बाज़, धाकड़ लडै़तों के लिए मशहूर था जिनके सिर मौर थे आल्हा-उदल अश्वनीकुमारों से-जो आज भी समस्त उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वीरता और शौर्य के प्रतीक माने जाते हैं और जिनकी कीर्ति गाथा आल्ह-खंड के लोग महाकाव्य के रूप में गाँव-गाँव में गाई-सुनी जाती है, शायद तुलसी के रामचरितमानस से अधिक। पुरा-प्रख्यात ‘अश्वत्थामा बलि र्व्यासो...सप्तेते चिरजीविनः’ में लोक विश्वास ने आल्हा-ऊदल को भी जोड़ दिया है। बुन्देलखण्ड में किंवदंती है कि आल्हा-ऊदल अब भी ज़िन्दा हैं और हर आधी रात को अपनी उपास्या मैहर की देवी का दर्शन-पूजन करने आते हैं-प्रसंगवश बता दूं कि मैहर की देवी भारत विख्यात संगीतज्ञ और विशिष्ट सरोदवादक अलाउद्दीन खां की भी उपास्या थीं। और भी न जाने कितने बल-वैभव के किस्से लोक कल्पना ने गढ़-गढ़कर आल्हा-ऊदल के साथ जोड़ दिए हैं कि वे लोहे के मुग्दर भांजा करते थे, सोने की गुल्ली और चाँदी के डंडे से गुल्ली-डंडा खेला करते थे, जिन्हें एक दिन किसी बात पर ताव में आकर उन्होंने एक तालाब में फेंक दिया था क्या आप मानेंगे कि उनकी खोज में लोग अब भी यदा-कदा तालाब में डुबकियां लेते हैं ?

उस मेले में भी कई जगह आल्हा गाया जा रहा था जिसकी रेकार्डिंग हमने की थी-जैसे अल्हैतों में प्रतियोगिता हो रही हो कि कौन अपने पास अधिक से अधिक भीड़ आकर्षित कर सकता है।

महोबा बाँदा होकर जाते हैं। लौटते समय मैं एक रात के लिए बाँदा रुक गया था जहाँ जगदीश राजन ने अपने पिता बाबू गया प्रसाद की देख-रेख में अपनी नई-नई वकालत शुरू की थी। चिर-विधुर वृद्ध गया प्रसाद की अब एक मात्र लालसा अपने पुत्र को विवाहित देखने की थी। उनका दर्शन मेरे लिए देवता के दर्शन के समान होता था। मेरे स्व. पिता के इने गिने अभिन्न मित्रों में वे थे। मेरे छोटे भाई शालिग्राम की असामयिक मृत्यु पर जब राजन ने अपने स्नेह, समादर, समर्पण से मुझे अपना बड़ा भाई माना तब बाबू गया प्रसाद ने भी मुझे बड़े बटे का स्थान दिया।

केम्ब्रिज से सफलता प्राप्त कर लौटने पर सबसे पहले मैं उनके पाँव छूने बाँदा गया था। मेरे पिता जीवित होते तो उस अवसर पर क्या उनसे अधिक प्रसन्न होते ? राजन जी शादी के लिए कई जगहों से प्रस्ताव आ रहे थे। मैं पूछ बैठा, ‘‘कहाँ शादी करना चाहेंगे ? बोले जहाँ तुम कह दोगे।’ यह उनका क्षणिक आवेश अथवा औपचारिकता मात्र न थी। इस संबंध में जब अंतिम निर्णय का समय आया तब उन्होंने पूरा अधिकार मुझे सौंप दिया।

इलाहाबाद रेडियो-स्टेशन पर काम करते तीन महीने पूरे होने को थे, पर दिल्ली से कोई खबर न थी जिसकी मैं प्रति दिन प्रतीक्षा कर रहा था साल समाप्त होने को था, मुझे कुछ छुट्टी प्राप्त थी जो पुराने साल के भीतर ही ली जा सकती थी। बनारस और इंदौर में कवि सम्मेलन थे, जहाँ के लिए बड़े आग्रहपूर्ण निमंत्रण थे। मैं छुट्टी लेकर उनमें लेने के लिए निकल पड़ा।

|

|||||

अन्य पुस्तकें

लोगों की राय

No reviews for this book

i

i